仅用两年获得斯坦福大学哲学本科学位,开国内西方哲学史研究之先河,曾是复旦大学外文系主任,与妻子“前后脚”任复旦大学图书馆馆长……

今年是知名哲学家、复旦大学哲学系教授全增嘏诞辰120周年。先生究竟是一个怎样的人?解放日报·上观新闻记者在追寻的过程中发现,原来他是一个学贯古今、融通中外的“多面手”,用当下流行的“斜杠人生”来形容他精彩的一生再贴切不过。

[在哈佛图书馆,一待就是一整天]

全增嘏是清代著名史学家、文学家全祖望的后裔,中国现存最古老的藏书楼“天一阁”藏有这位全氏祖先的文化遗产。

1923年,与他同船赴美留学的还有梁实秋、陈植、顾毓琇、吴景超、吴文藻、孙立人等。

仅仅用了两年,全增嘏就获得斯坦福大学哲学本科学位,再用三年获得哈佛大学硕士学位,并修完哈佛大学博士课程。在哈佛,他最常去的地方是图书馆,带个面包,一待就是一整天。

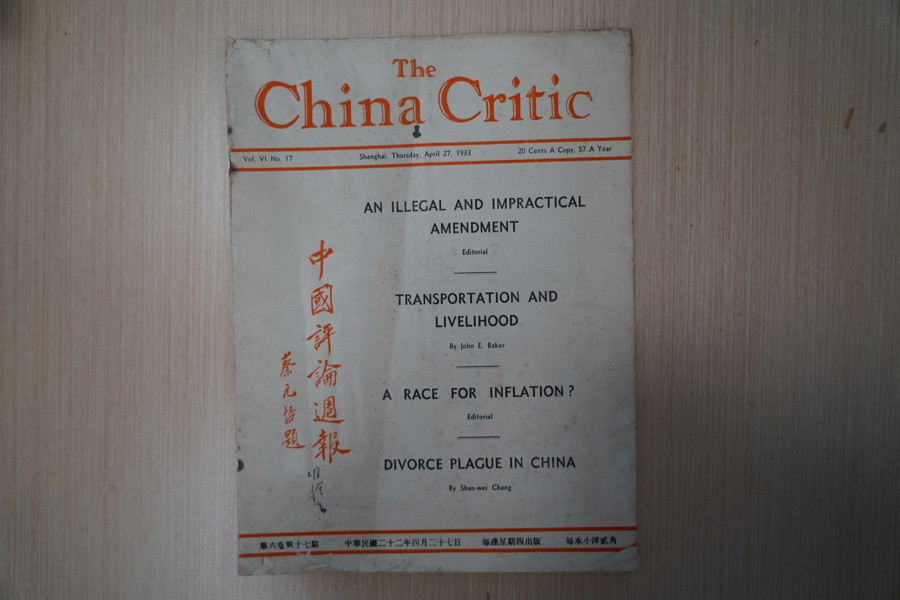

1928年,全增嘏回到风云际会的中国,先后在多个高校任教,与林语堂等人创办刊物。《中国评论周报》和《天下月刊》是当时具有国际影响的英文刊物,也是中国向世界发声的重要文化阵地,全增嘏兼任编辑期间写下了大量英文文章。

[不到五万字,却透着罕见的哲学精神]

20世纪30年代初,全增嘏撰写的《西洋哲学小史》经由商务印书馆出版,开创国内西方哲学史研究之先河。

“全书不到五万字,却透着很多比它厚得多的西方哲学史著作所没有的哲学精神。这种今天已经罕见的哲学精神,无论如何是值得我们铭记和表彰的。”复旦大学哲学学院教授张汝伦告诉记者。

《西洋哲学小史》写于纳粹上台的1933年。在这本小册子里,全增嘏难以抑制对人类前途的忧患。“所以我尝发傻想,要是我有能力,我一定把世界上古往今来哲学文学及纯粹的伟大著作放在一个大铁箱,再去喜马拉雅山的高峰上面挖个大洞,拿这个铁箱藏在里面。以便将来人发现了以后知道从前的文化如何。”

如此纯真的笔触,“让我们看到了为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平的精神所在,也看到了哲学的精魂所在。”张汝伦说。

“这本小册子有着开阔的视野,对于西方哲学的发展演变有着独到的理解。这种视角独具的哲学史研究方法,在今天的复旦得到了很好的传承。”复旦大学哲学学院副院长林晖告诉记者。

1961年,全增嘏在复旦大学哲学系开设现代西方哲学课程,这在当时的高校是绝无仅有的首创,在学界产生了深远影响,并由此奠定了复旦大学现代西方哲学研究的基础。“黑格尔之后的一个多世纪是西方国家现代化进程中的重要时代,是世界政治经济和社会发展激变动荡的历史时期,而哲学正是了解这段人类认识进程一面极好的镜子。但在当时,讲授现代西方哲学需要很大的学术勇气。”复旦大学哲学系原系主任黄颂杰曾撰文说,全增嘏还深入钻研罗素、维特根斯坦等,并发表一系列颇有深度的学术论文,这在当时也是其他学者不太敢于涉足的领域。

上世纪80年代初,全增嘏主持编写的《西方哲学史》问世。这是中国西方哲学史研究的一个新起点,成为学习西方哲学史不可绕过的一本里程碑式著作,并带动复旦大学哲学系进一步发展。该书先后重印达十五次之多,曾获教育部优秀教材奖。

[不让书中的“金戈铁马”只在脑海中奔驶]

上世纪80年代初中国建立学位制度,全增嘏是国内高校首批博士生导师之一。

“对待学生父亲倾尽了心力,我经常听到他让学生朗读哲学原著,再逐字逐句讲解。”全增嘏的儿子胡庆沈告诉记者。

他家的起居室就是学生的课堂,学生每两周去他家上课一次,少则一个多小时多则小半天。全增嘏一直提醒学生,阅读哲学原著要有自己的心得,不能让书中的“金戈铁马”在脑海中奔驶一番,却什么都没留下。他让学生每月交一篇文章或读书报告,并叮嘱不要堆砌自己没有消化理解的材料,也不要装腔作势说空话。与此同时,他还贴心地为学生从图书馆借好待看的书籍。

复旦大学哲学学院教授张庆熊告诉记者,他曾经请教全先生学习西方哲学从何着手,全增嘏告诉他不妨从古希腊开始,并推荐他看《批判的希腊哲学史》,“我找来看了,确实很有收获。”

张庆熊参与撰写《西方哲学史》时,仔细研读过全增嘏关于罗素和维特根斯坦的研究论文,“全先生的文章条理清楚,思想脉络清晰。这也影响了我的研究风格,即从原著出发,逻辑线索要清楚。”

[与妻子共同翻译狄更斯的《艰难时世》]

曾经有人用“炉火纯青”来形容全增嘏的英文造诣。他的学生、中国社会科学院哲学研究所研究员姚介厚回忆,全增嘏曾担任哈佛大学辩论队队长。在复旦大学创办哲学系之前,他长年担任复旦大学外文系主任,颇具语言天赋的他不仅精通英文,还熟知德文和拉丁文。

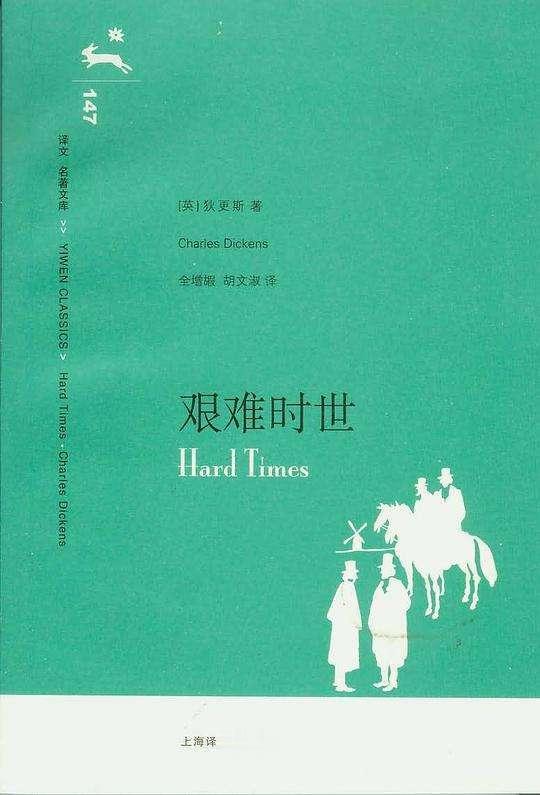

全增嘏翻译了多部外国文学著作,他和妻子即复旦大学中文系教授胡文淑共同翻译了狄更斯的《艰难时世》,堪称译著中的佳作,该书被公认为狄更斯小说中哲理最强也最难翻译。

张庆熊告诉记者,“我申请去美国做访问学者时,需要提交一份英文推荐信,全先生在一些细节处做了修改,当时就感觉他的英语水平确实高,表述精确而又流畅。”

[一个人在书房做研究,静静地]

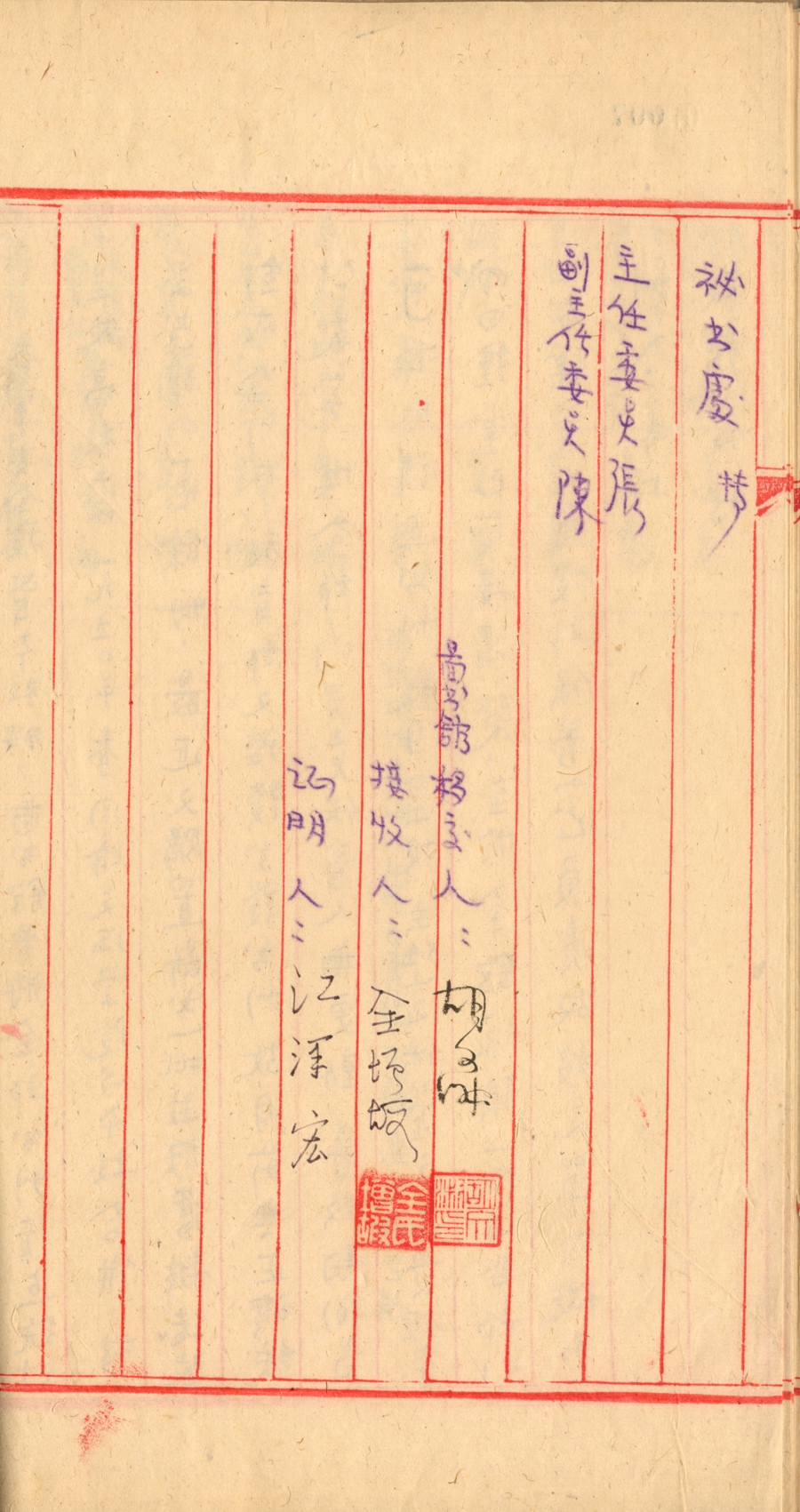

在复旦大学图书馆历史上有一段轶事,胡文淑和全增嘏曾先后担任复旦大学图书馆馆长,学校档案馆至今仍保存夫妻俩1951年2月交接工作时的完整清单。

“去他家时第一眼看到的常常是他手中的古籍。”黄颂杰曾回忆,全增嘏以西方哲学研究闻名,同时熟读中国经典书籍,他家中的中国学术文化类藏书远超西方书籍。

“和其他人一样,我对父亲也有着高山仰止的钦佩。”今年74岁的胡庆沈是胡文淑的侄儿,4岁时过继到了这个家,“当时我没有改姓,父亲说不用改,还说姓什么不代表亲疏,用心养育的孩子终归是亲的。父亲比母亲略矮,这在当时也不多见,可见父亲观念之开放。”

胡庆沈告诉记者,他小时候很调皮,全增嘏一直将他视为己出,连一句重话都没有说过。

在他印象中,父亲和母亲感情深厚,从未发生口角。最琴瑟和谐的一幕,便是两人合作翻译狄更斯的《艰难时世》。“父亲出口成章,一般由他先口述,母亲中文功底深厚,由她记录和润笔。”胡庆沈回忆,父亲和母亲还经常一起写诗和写毛笔字。

《艰难时世》出版后,夫妻俩用这笔稿费买了一套《鲁迅全集》精装本,因为全增嘏的母亲喜欢戏剧,剩余的稿费就买了一台北京牌黑白电视机。

“我们当时住在复旦的第一宿舍,算是上世纪60年代最早一批买电视机的,那时的电视节目少,主要转播戏剧演出和球赛,周围邻居和同事经常到家里来看电视,客厅里挤满了人。”胡庆沈说,父亲待人随和,遇到播放京剧昆曲时,他会饶有兴致地一起观看,大多数时候他就一个人在书房做研究,静静地。

潜心治学、融通中外、开放包容,这是“120岁”的全增嘏留给后人的馈赠。