《中国新闻周刊》记者鲍安琪

许国璋这个名字太响亮了,响亮到似乎在英国英语、美国英语之外中国还有一种英语叫“许国璋英语”。而他自己最不愿意被人定义为“英语专家”。他说,英语不是学问,是工具。英语学得好就是学问,那英国美国街上走的都是学问家了?“外人只知我是英语教育家。其实我自认我首先是语言哲学家。我是个哲人。”他说。

“许国璋英语”

“许国璋英语”起源于1961年全国高等学校文科教材编写工作。英语专业教材1-4册由北京外国语学院编写,许国璋任主编。

许国璋从不把文章拿来就用,每篇都经过反复修改润色,无不带有鲜明的“许国璋特色”。冰心之女吴冰曾写道,北外英语系都知道他“语不惊人死不休”,他认为中外学者的英文都有可改进之处。1962年,8册《英语》由商务印书馆出版,成为新中国第一套自编的重要英语教材。北京师范大学教授周流溪1964年考入暨南大学外语系,上课用的就是许国璋主编的《英语》第一册。

“文革”结束后,英语专业面临无大纲、无计划、无教材的局面。《英语》的修订再版被提上日程。商务印书馆外语室编辑朱原参加了组织工作。他向记者回忆,当时商务印书馆在西郊一个“阔气”的饭店里租下两间房子。许国璋就在那里主持62版前四册的修订。这套教材改编重印后,不仅大学英语专业,很多大学的公共英语课和社会上的英语补习班也都在用,一时洛阳纸贵。

1979年,陈原复出,调任商务印书馆总编辑、总经理。一个飞雪的冬日早晨,他去上班,见大楼门前排着长队,从王府井一直拐进灯市西口。他问队伍中一个青年排队买什么书,对方说买“许国璋英语”,明天电台开播,生怕买不到。随着自学考试兴起,“许国璋英语”销量越来越大,到20世纪80年代末,年销售量已达30万册。

教材每一课后面都有注解,朱原曾经向许国璋建议,这些注解能不能做个索引,方便读者查阅;张道真出过一本英语语法,也做过索引。结果许国璋说“你怎么拿我跟他相比”。朱原感叹,许国璋学问很厉害,人也太高傲了。

新编许国璋英语

20世纪90年代初,北外所属的外语教学与研究出版社(简称外研社)急需一些重磅图书。时任外研社常务副社长李朋义三番五次恳求许国璋,希望他能支持本校出版社,将《英语》放在外研社出版。

后来担任外研社社长和北外副校长的李朋义告诉记者,读书时他没有上过许国璋的课,但常去听他的讲座。许国璋有一句名言:“Donotcometomylecturewithoutknowingtenthousandwords”(没有一万词汇量不要来听我的讲座)。

1980年,国家通过了《高校英语专业基础阶段英语教学大纲》,同年全国高等学校外语专业教材编审委员会成立。许国璋任副主任委员兼英语组组长。当时李朋义北外毕业留校分在外研社,兼做编委会北方办公室秘书。

对李朋义的请求,许国璋很犹豫,但表示愿意将正在编写的《新编许国璋英语》交由外研社出版。新编教材周期太长,李朋义建议,可在《英语》每一章节前加“导学”,后附“自学辅导”,这样就与原版有了区别。

许国璋亲自找商务印书馆协商。他说:“外研社是我任教大学的出版社,现在需要我的支持。再说,别人是养儿防老,我是要出书防老。”商务印书馆表示理解和支持。

1992年,《许国璋<英语>》由外研社出版。当年外研社利润就增长几百万元人民币,出版十年发行量达700万套,使外研社迅速提高了知名度和影响力。

1993年,许国璋花费六年、几易其稿编写的《新编许国璋英语》由外研社出版。他在自序中写道,此前他主编的《英语》尽管畅销,但时代已提出了更高的要求,新编教材自然也应具有面向世界的特点,以传播文化信息为重。

他写的导学都很有个性。如第二册第二课《新加坡》,他写道:新加坡在世界经济上的重要性绝不仅仅是一个转口港,它的立国一靠稳定,二靠科技,三靠远见卓识的政治家。

每一课的背景知识解析尤能体现许国璋的宽阔视野。他指出,high-rise(高楼)是20世纪60年代以后流行的词,原有的multi-storeybuilding、skyscraper现已不常用;access(通道)是现代英语的时髦词;hopefully(希望能够成为)是英语中近30年来时兴的用语,用于口语文体,“保守的文章家拒用之”。

《新编许国璋英语》一二册出版后,发行了20多万套。1993年下半年后,许国璋身体不适,加之销路也不如“许国璋英语”好,后两册没有再编写出版。

“Iputmyheartandsoulintoit”

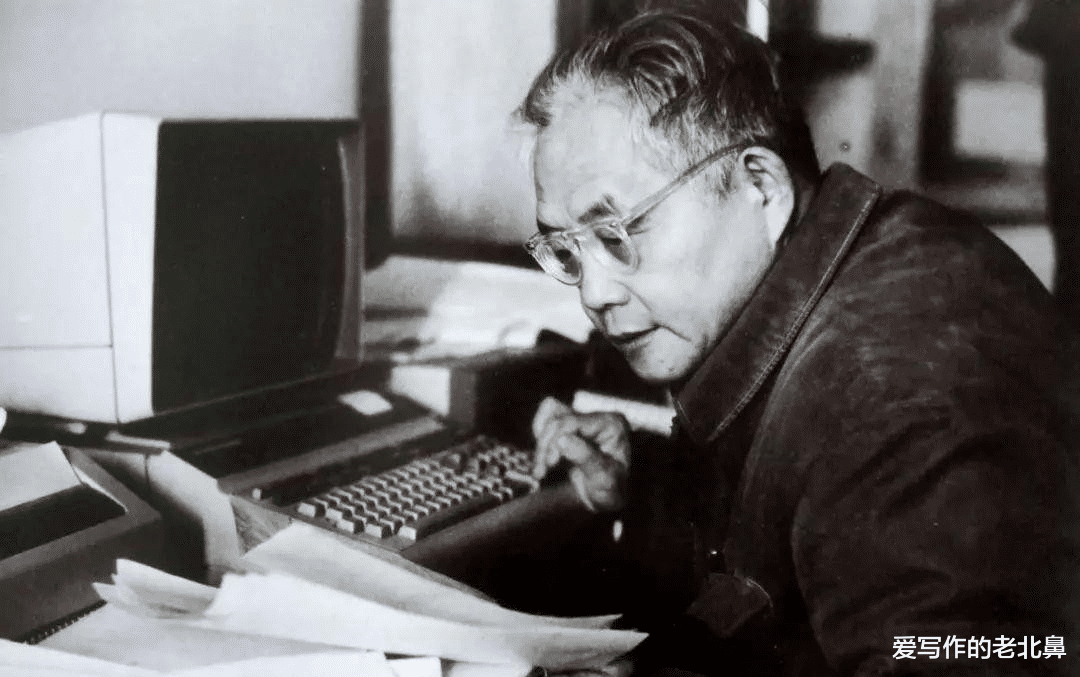

许国璋曾说,“许国璋英语”大行其道只表明英语界的落后,他的旨趣已转向语言哲学。1984年末,69岁的他卸下北外英语系主任之职,组建外国语言研究所并任所长,同时任北外学报《外语教学与研究》主编,“Iputmyheartandsoulintoit”(我把整个身心投入了进去)。许国璋为《外语教学与研究》撰写了多篇论文和书评,还有18篇带着浓厚“许氏印记”的“编者的话”。1992年邓小平南方谈话后,在4月的“编者的话”中,许国璋以一位语言学家的视角,盛赞南方谈话证明了语言的力量“大得惊人”,并能“收言后之果”,即化为社会主义市场经济制度。他提出,在这样的新形势下,中国外语界要自省自强。

许国璋多次说,大学中文系和外文系要打通,中文系不要只讲训诂、音韵、汉语语法,外文系不要只讲外国语言学派的论点,把自己局限于小天地之内。他身体力行,为弄通《说文解字》,老老实实上讲习班。他说要挑战语言学家乔姆斯基。发表研究论文《<马氏文通>及其语言哲学》《从<说文解字>的前序看许慎的语言哲学》后,他颇以为傲,认为这是beatthemontheirownground(即英语学界在汉语学界的主场击败了他们)。

曾任中国社科院语言研究所所长的沈家煊告诉记者,很多人对《马氏文通》不以为然,认为其最多是对拉丁语法的模仿,唯许国璋经认真研究后认为,马氏不是模仿者而是一位伟大的原创者,“文通一词,不妨就解作普世语法”。沈家煊说,这样的惊人之语一般人可能难以接受,但确实点出了《马氏文通》为常人所忽视的普世语法观。

《外语教学与研究》编辑部一度动荡。1992年底的一天晚上,许国璋把王克非叫到家中,在谈完编刊的事情后突然对他说:“克非,我要你答应我,不要离开我们这个刊物。”王克非郑重答应了。他从小腿有病残,参加1977年高考和之后五次研究生考试体检均未过关,而许国璋看中他的研究能力,力排众议将他录取为自己的硕博研究生。守着对许国璋的承诺,如今他已在《外语教学与研究》工作30多年,担任主编22年。

“一老二公”

英语界都知道,北外曾有“一老二公”。一老,即许国璋;二公,即王佐良、周珏良。三人同出一门,是清华大学外文系同班同学。许国璋是1936年秋从上海交大转学到清华外文系的。同班李赋宁很快发现,许国璋英语水平高出同学,德语能读懂歌德的散文原文,学法语后很快能读懂莫里哀和巴尔扎克,能用法文写读书笔记。四年级时,叶公超教翻译课,让学生翻译《史记·项羽本纪》,他对许国璋的译文最满意,认为颇似英国历史学家爱德华·吉本《罗马帝国衰亡史》的文笔。

北外英语系50级的庄绎传告诉记者,许国璋的发音是标准牛津音,说起话来句子很长,喜欢用复句,一个套一个,学生们知道无法模仿,只能深深地佩服。

许国璋常说,自己教学生,不是“英语教学”,是“英语教育”,是以英语为工具来学习文化,认识世界,培育心智。在吴冰眼里,许国璋和她母亲冰心那一代老知识分子一样,总是时刻记着自己是个通晓外语的中国文化人。

许国璋曾说,只有读大书,才能做大学问。周流溪记得,许国璋对英语语法“大书”们都有个许氏一字评语:斯维特的书是pioneering(开山有功),克鲁辛加和朴茨玛是schoolmasterly(学究风格),叶斯泊森是versatile(无所不备),寇姆是austere(严谨质朴),赞德沃特是elegant(简洁流畅),夸克的著述taxonomic(类例精当)。

许国璋说,要迎接知识的挑战就要阅读。他的阅读习惯始于中学。1932年淞沪抗战时期,在苏州读中学的他回到上海家中,无处可去,只能看书,开始读《莎士比亚戏剧故事》。

在清华和西南联大学习期间,他遇到很多好老师。他曾为《英语世界》杂志撰文《Yes,suchinspiredscenesdidexist》(是的,这样神为之驰的场面确实存在过)。在文中,他回忆起1937年秋到1938年春在长沙临时大学(西南联合大学的前身)的情景。

他写道,南岳山上有白龙潭,潭背大石壁,山水下泻。过潭,山凹处,有房几十间,砖木结构,前有草地,可容一二百人,就是文学院上课之地。(完)